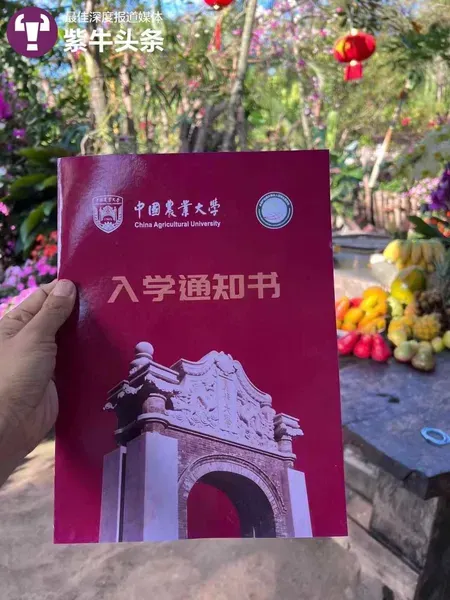

(受访者提供/图)

3月的一天,王红卫穿着印着《流浪地球2》标志的黑色卫衣,在下雪的北京匆匆走进办公室。

作为两部《流浪地球》的剧本指导,王红卫最近行程很忙。3月上旬他刚结束一轮路演回京,每天抽出时间看一部上映期的其他电影,前一天是《交换人生》,再前天是《风再起时》,接着要看《深海》。

在将近二十年里,王红卫是中国电影行业的参与者,亲历了中国类型电影的诞生和快速发展阶段。他也是活跃的社会活动家,担任扶植中国青年导演的“青葱计划”理事长等职务,在国内各电影节的创投评审团、导师训练营中时常能见到他的身影。

1991年,王红卫毕业于北京电影学院导演系,之后在八一电影制片厂故事片室任职五年,1996年回北电导演系任教至今,常年教授《视听语言》《导演创作》等课程。2005年,他作为影片监制和他的学生、青年导演宁浩合作拍片,次年,《疯狂的石头》上映,成为现象级小成本高口碑类型片。之后十年,他一边教学,一边深入业界,策划和参与编剧宁浩的《疯狂的赛车》《无人区》《黄金大劫案》《心花路放》等作品,亦与其他成长期的青年导演合作。

这十年也是王红卫自己学习摸索的过程。“我跟这些新导演一样,大家都热情、不害怕,因为我们没什么可以失去的。现在回头看,做了十年,心里比较有谱了。”

2015年后,王红卫监制电影作品的路径有所转向,文艺片处女作比重大大增加。“宁浩时代,一共就几个人几杆枪,一年可能盯着帮做一部就差不多了,后头找你的人多了,加上每个团队的能力都在成长,我们这种位置就可以做得比较宏观。”

我上一次采访王红卫是2022年3月,他担任新导演李亘处女作《如果有一天我将会离开你》的监制。那是一部讲述交换生在国外东京偏僻的中华料理店打工、和店长店员们在不到一年的平淡日常中相处的文艺片。王红卫的学生、青年导演孔大山的长片处女作《宇宙探索编辑部》由他和导演郭帆监制,也将在2023年上映。这是一部小成本伪纪录片,2023年在平遥国际电影展上获得好评,故事表层是中国“民科”群体的自嘲与温情,背后却是一首对失败者的精神赞美诗。

2022年,王红卫监制的《万里归途》在国庆档上映,在新冠疫情的冲击下,这是2022年中国院线电影中为数极少的高质量、高票房作品之一。也代表了王红卫近年参与影片的另一大类型——大制作、大体量商业片,比如《流浪地球》系列。

在《流浪地球2》剧本开发阶段,王红卫遇到两难选择:保险起见,团队应该复制第一部的成功经验,做120-140分钟的电影,热血、燃,降低门槛让普通观众容易理解,那样的话排片率会比现在上升至少20%,“一下票房就上去了”。“但是那样会有一个问题,它还是一部纯灾难片。所以我们到底是做未来设定下的灾难片,还是除了灾难本身,要有科幻的中枢?”

《流浪地球2》的成片最终有173分钟,以类编年体结构回溯了《流浪地球1》之前几个节点的故事。电影中占比不小、也为下部电影埋下伏笔的,是刘德华饰演的工程师和他支持的数字生命技术,以及人工智能MOSS。

上映20天后,《流浪地球2》票房超过35亿元。在以豆瓣为主阵地的评论区,观众对这部电影有批评有赞扬。

《流浪地球2》 (2023)

2022年,在宏观的疫情防控政策下,全国各地院线断断续续关张,营业时也实施严格限流,电影市场大盘低迷,电影成为“特困行业”。“我们之前一直担心,现在的问题不是产量、质量的问题,而是你拍出什么样的电影,观众都不进电影院了,观众已经丧失了观影的习惯。”王红卫说,行业内一直观望,2023年春节档,比起疫情前的2023年,市场能恢复到几成?“我个人觉得到六成就OK,恢复到八成可以开香槟,但实际上今年到了史上春节档总票房第二。”

王红卫现在觉得,自己之前对电影行业的预判有些悲观了。“如果你有片子,片子的质量能打,观众还是会进影院。春节档给我们一个特别好的鼓励是,观影意愿这个维度复苏得比我们预计的要快和好。这是最值得欣慰的,因为只要有人看电影,剩下来你们拍成什么样,那是自己努力的事。”

中国类型电影二十年

南方人物周刊:你说到观众观影意愿的变化,从创作者角度来看,和什么因素有关?

王红卫:我个人觉得,观影意愿的降低还是和类型片,或者说商业电影创作的数量和质量降低关系最密切。只要这个因素得不到改善,无论宏观政策还是社会环境如何改变,大家还是不进电影院。

南方人物周刊:你从21世纪初和宁浩导演合作以来,亲历的国产类型电影的时尚度发生了什么变化,是否呈现某种代际趋势?

王红卫:可能这十几年第一解决的是观念问题,大家对类型电影的定位和认识。我们《疯狂的石头》是05年拍、06年上画,我觉得在那时候理直气壮认为要做活、做大电影市场,一定要以做类型片为主的电影人还不多。而即使有这种主张的人,对什么是类型电影的具体操作也比较含糊。

《疯狂的石头》(2006)

而经过这十几年,从政府主管部门到学者,尤其业界,这一点是想明白、看清楚了:要真的让观众进影院,要把一个国家的电影产业做大,只有靠类型片,或者说靠以类型片为核心的商业电影。这是全世界的产业规律。第二,在这个基础上,从编剧、导演到投资人、市场,做类型电影的专业度也迅速提升。

我上课说过中国商业电影的几个台阶,第一是《甲方乙方》(1997);接下来是《英雄》(2002);《疯狂的石头》(2006);《泰囧》(2012);《我不是药神》(2018)。《药神》之后势头是最好的,2023年又有《流浪地球》。之后疫情等多方面的原因,之前非常好的进步势头就给打断了。

按这个捋,《甲方乙方》有喜剧的优势、王朔的文学基因、葛优的国民度为基础,《英雄》是艺谋导演的视觉风格的商业化;而《石头》的开创性在于,以上这些势能优势都没有,宁浩当时才28岁,这个比较纯粹靠故事、情节、表演吸引人的类型电影,一下子脱颖而出。

这么算起来,小20年里头确实完成了一代人的进化,中国有了第一代初步会拍类型电影的电影人。这很重要。1949年之前,第一、二代导演没有拍符合现在定义的类型电影;之后“十七年电影”,社会主义现实主义的指导思想里诞生的同样也不可能是类型电影;“文革”就不提了;80年代可能唯一靠点边的是些惊悚片、武侠片,但这是老一代导演在摸索着干,离规范的类型电影还有相当距离。

我上学那会儿,连类型电影是什么都不知道。1996年我回去教书,电影学院有这门理论课,但类型电影在行业中是没人做的。只能是去看好莱坞是什么样。那个时候在校学生几乎可以说没有人想着,我未来职业道路要拍这种电影。

一直到一批70后导演开始成长起来,有几个人愿意走这条路,但不是以电影观念先入为主地说做类型电影,其实还是抱着很朴素的想法:想做好看的、有人看的电影,从这儿起步。我自己上课开始教这些,是觉得这是学生以后安身立命、养家糊口应该会的东西,是中国电影现在缺乏的。我觉得老师的意义就在这。碰到宁浩这种非常有天分的学生,就帮着他做了。

我觉得这十几年内类型电影的发展,对于以后中国电影史书写的都是非常重要的。

《疯狂的赛车》(2009)

南方人物周刊:《疯狂的石头》上映后,你是否明显感觉到业内开始对类型电影有了相对清晰的认知?

王红卫:我觉得《石头》上画之后,第一步激励的是有同样趣味和意愿的年轻导演。再有是民间投资,投资人看到了用低成本类型片去挣钱的可能性。再后头是电影主管部门。我觉得电影主管部门这十几年领导脑子很清楚的,他们知道电影市场化要做什么:扶持民营的公司,扩建影院,做商业电影、做类型电影。

而说到类型电影的进一步发展,从客观规律来讲,肯定不可能用公式、数据来体现。电影行当和人息息相关。最后只有靠每一个人的经验。

但比起发达国家的电影市场,中国的特色优势在于,它是一个后发的国家,如果看的、想的足够多,我觉得一个中国的电影人有可能比一个好莱坞电影人对电影市场看得准。好莱坞是自己往前走,没有外星球作参照;我们有,可以看世界上先发电影市场的历史现象和规律。

但我觉得未来可能还需要一两代人才能完成的是,实现类型电影的多元化。以前我跟宁浩用的概念是“占坑”,类型电影无论是理论上的几个古典类型,还是衍生出来的IMDb几十个泛类型,在中国真正已经做出来的不多,你占一个坑,可能就能开创出一个类型,它在中国就活了。

现在,有经验、国情、政策等原因,类型多元化还没有完成,我们不是什么类型都能拍,什么类型都能够在这土地上被中国观众认可。

“对任何一个创作者,自我刷新能力都非常重要”

南方人物周刊:以大概2015年为界限,你选择合作导演、电影,标准、趣味和前十年比是否发生变化?

王红卫:找我的肯定还是类型片最多,后头有些相对重复,要么那个类型已经有了,或者导演已经能自己拍了,就没必要(我加入)。

我的选择主要是两极,一极是像《流浪地球》这种制作体量、未来市场前景更大的商业片或类型片;一极是文艺片处女作。我觉得中国电影走过这十几年,需要再回头去补一补关于电影本体的课,单纯片面只管市场,会营养不良。

但两极的共同性,我还是偏向新的东西,偏向之前中国电影没有拍过的风格、题材、主题、语言形式。以宁浩为代表的导演,把一个阵地扎得很结实了,但外面还有一大片的处女地,需要有更多的导演、更多的类型起来,整个电影行业才能走得更远。

南方人物周刊:在不同时期,做不同类型电影的监制,在理念、方法上有区别吗?

王红卫:在我这儿没有这么复杂玄妙。不管是小文艺片、极致的艺术片,还是大商业片,在我看来底层逻辑完全一样,都是一部电影。

近十年我能帮更多的青年导演,一个原因是青年导演本身进步。在视听环境中浸泡长大的导演,和当年70后起步的高度不太一样。同时经过这十几年产业的发展,从美术、摄影、声音,到制片团队,都有长足的进步。全是干活干出来的。没有这个产量、这些片子,训练不出这么多的人。21世纪初大家都是生手,一个摄制组的所有部门可能都捉襟见肘,水准参差不齐,那时候觉得有个合格的电影非常难,值得击节赞叹,是整个行业水准不行,托不住。除了做合格的导演,导演要做这个摄制组里几乎所有岗位的执行者到监督者,得有时尚的脑子、能力、体力精力,不太可能。近几年,整个行业水平提上来,导演专注干导演的事儿,这一点就能够提高青年导演的存活率和成功率。甚至很多部门都能够帮新导演补足短板,新导演的成长就快。

以前可能一年五六个新导演的处女作里头能出一个,就挺高兴。2015年之后,新导演的成功率应该是比以前高了很多。处女作会有瑕疵,但不至于上来就说,完了你看错了,这个人根本不能当导演,这根本不能拍成片,得回炉。

南方人物周刊:你说青年导演脑子里可能有无数个电影,判断他要拍的第一部电影是什么,难点在哪里?

王红卫:我觉得对我这个位置的要求,一是看的片子足够多。这小孩想做导演,上来说了五个导演八部电影,想拍那样的电影,你没看过,就没法跟他往下聊。这个行业确实不能光看剧本,对着剧本没法谈。最简单的方式就是尽可能找一个电影,说你想拍的是那样。

第二,对这个片子的理解也得是靠谱的。能跟年轻人沟通,知道他们想什么,作为这一代人为什么喜欢这部电影,为什么想拍?

第三个就是嘴皮子,说服能力。他说想拍那八部,你说不,应该做另外的第九部,就得掰开揉碎了,看能不能说服他。有的理解了,就奔第九部,有的就要前八部,这时候就得去衡量,是绝无可能、是个错误,还是说有可能性?再反思。或者,以导演的能力和现在我们的条件,做第九部也做不到,八部里的哪一个实现的可能性更大?就这么不停沟通、磨合、判断。

南方人物周刊:这么多年工作、任教,你对电影本体的观念、对电影的审美有变化吗?

王红卫:肯定会有,最重要的变化来源于老师这个位置。不停接触新的学生,借这种机制可以自我刷新。一个东西之前说了10年80遍,到第81遍,突然好像有问题,开始思考;到了90遍,找到了新的说法,或者颠覆了自己以前的某个认知。

对任何一个创作者,这种自我刷新能力都非常重要。我的同代人和我的学生,有很多也做老师,对我们行业的人来说,我发现如果同时在高校做老师,自我刷新的可能性会大于仅仅是从业者。

同时,在外面我也帮青年导演多、帮处女作多。处女作完全不知道后面会怎么样,总去做这样的冒险会有点像一赌棍,但老跟处女作导演合作,他们身上的新血也就不停回输到我身上。

南方人物周刊:有什么观念在任教,或者是在和导演合作的过程中,产生比较大的颠覆?

王红卫:说到颠覆,可能更多的是对市场和观众的认识,这个不方便举例,一定会涉及到具体的片子导演。但我们从80年代成长起来的,根上学的是很原教旨主义的艺术电影那一套。做类型电影,其实要不停适应,通过可能一部电影的一个细节,认识观众是这么想的,以前你的某些洁癖太狭隘,要克服。

同时你会发现有很多片子很受大众欢迎,你又很难接受,这时候所谓科班出身的洁癖又有正面的作用。要依靠对本体观念的笃信,和前人开创的一些东西,来完成矫枉的过程:知道这样一味迎合观众还是不对,可能这只是一时为了满足市场需求的东西,长此以往会带来饮鸩止渴的后果。

所以要有之前看过的无数部好电影作底子,有自己的电影观念,一边看着观众看着市场,在左右互搏当中往前走,在市场中去寻找经验。自己相信能够让电影更好,而观众会进步。

南方人物周刊:说到洁癖,创作上有什么是经过左右互搏还觉得是应当保留的、不容更改的洁癖?

王红卫:这也很难举具体的例子,都是放在电影当中说,“我觉得这块就应该这么做”——可能会怕输,可能会损失一点票房,但是它会保持你的电影品质,尤其保持你自己对电影的正确理解。

《流浪地球》 (2023)

“这个行业的容错率没那么高”

南方人物周刊:你说过帮每一个导演,心态都是只许成功不许失败。

王红卫:这个行业的容错率没那么高,那么多人力、资源投入,出来一部电影,不是个人化的事儿。你既不能给青年导演、也不能给自己这么多的借口空间,说,没事儿咱们就放松了拍,拍烂了就烂了,还年轻,有无数次的机会。这不是真话。一部拍坏了很可能职业生涯就断送了。如果一个导演想,片子拍折了再拍一部,再拍折了再拍一部,这个心态不太正常。

所以我觉得需要大家有更严格、更认真、更如履薄冰的心态。我担负的责任,不是心灵按摩师,让他放松;反而要让他紧张起来,还要给他打气,用所有的可能性帮他,保证成功率。十个片子怎么也得成八个,对我自己算是满意的答复。

对单一的片子和导演来讲,80分是很好的结果,那尽量去帮。哪怕中间折损,打八折,也得是64分。这样起码他能够有第二部,起码能活下去。

南方人物周刊:不过你最初帮郭帆导演做《流浪地球》,应该在很多方面都冒了很大风险。

王红卫:那确实是一个很大的冒险,我觉得我身上的压力已经是最小的,压力最大的是郭帆,次之是龚格尔(制片人),再次之是团队的其他小孩。数亿的投资,如果拍折了,真可能职业道路就断送了。

我当时答应老郭去帮他,是基于对这个人的信任和对科幻的爱好。接下来信任是一步步建立的。做剧本的过程中,看到这个团队方向选择是正确的,导演能一直跟着正确的意见往前走。同时他们一边聊剧本,发动机的概念设计图已经开始上了;老郭还去找其他的投资,这很重要。结果我们都不知道,起码这个方式是对的。这种片子如果我们一块对着空气喷了半年剧本,其他准备工作都没做,就是准备用一个“IP”去“砸钱”,可能其他特别热情但是缺乏经验的小孩觉得这是正常的,但我会觉得这事不靠谱。

他开始拍片就玩命,很多文章讲过了。《流浪地球1》有个各国所有抵达的救援队员大家一块儿去推门的动作,我说这个动作就是对整个团队的一个比喻和象征。其实做《流浪地球2》本质上也是一样。我可能想表扬的,是我们最后不以冲击票房纪录——不管冲我们自己的还是中国票房纪录的新高,甚至不以超过第一部的票房为目标,而是要做比第一部更好的电影,承担起所谓中国科幻电影拓荒者的责任。

我们要是运气不好,可能真会赔本。但整个团队的共识就是,哪怕赔了,只要这个片子被大家认为好,我们觉得行。

南方人物周刊:在做一个新的情节片,还是编年体、讲《流浪地球》之前几十年的事情之间,你们为什么选择了后者?

王红卫:从宏观上讲,编年体这种选择的商业性肯定低于一个简单的情节剧,但是这种体例可以放得下更多的对于中国科幻电影的“基本建设”,而不是仅仅在科幻作为“类型电影”这一个点上做出努力。

从具体上说,大家看郭帆导演在路演中的剧透就可以猜到,这种体例实际上又是为第三集作一个铺垫,所以从某种意义上,《地球2》与其说是《地球1》的前传,不如说是和《地球1》共同作了《地球3》的前传。

而在剧作技巧上,一个中等体量的类型片,在剧作上的难度是想招儿、想桥段。但是到了《地球》这种体量的片子,又涉及到中国电影形态拓荒任务,剧作上更难的是作选择。这真得干过一定数量的活儿、有相当的创作经验,才能明白。

首先你很难想出惊为天人、前无古人后无来者的设置和桥段。第二,这没必要,更重要的是你的选择对不对?你面对的是市场和类型,我这个东西是不是俗了、是不是以前有人用过,这个专业虚荣心是要适度警惕的;否则项目可能一步一步就真到沟里了,变成你维持你相信的东西,“我这东西拍成艺术片我挺自豪的。”但这是对市场和类型的不负责任,把整个项目的定位变了。

南方人物周刊记者 张宇欣